お知らせnews

園の紹介about us

ご挨拶

個性豊かで想像力豊かな、

生きる力の強い子供に育てる

幼児期は人格形成に大切な時期ですので、良い環境のもとで多様な体験をすることは子どもたちの成長にとって欠かすことができない要素です。

「子供の部屋」では個性豊かで想像力豊かな、生きる力の強い子どもに育てることを目標としており幼児の発達を十分に勘案した楽しく過ごせる環境づくりを目指しております。

子どもひとりひとりが喜びを胸いっぱいに感じながら成長しようとする心のサポートをして参ります。

歴史

子供の部屋のはじまり(そして今、これから)

昭和49年 「子供の部屋保育園」のスタートです。自然の中で自由な環境のもと(仲間同士育ち合う)を目標としての取り組みです。

今から半世紀前、保育者となり不自由な子どもたちを眼のあたりにしたところからでした。その根本は経済的な理由が大半でした。半世紀過ぎた今でも問題は解決されたわけではありません。

子どもたちの育つ環境は半世紀前と比べるとどうだろう。科学の進歩と共に環境も大きく変化し、また同時に、人の価値観も変わり、大人が描く子育ては早く早くと子の育ちをせかし、出来る、できない、が価値となり子どもが判断する能力が弱くなってしまう。そんな子育てが横行してしまっているのではないだろうか。

スタートから半世紀、開園当初の目標である自由な環境の中での取り組みと同時に、人とし生まれ生きる力の強い人に育って欲しいとの願いから、保護者の皆さんと共に力を合わせ今何が大切かを考え「子育てを楽しむ事」を目標としています。「ゆっくり芽を出せ柿のたね」は子ども一人一人のそだちを大切に日々積み重ねていきたいという思いからの命名です。

大田区で(多摩川歩きと共に)

なぜ多摩川なの?子どもにとって自然は欠かせないもの、いまや何処にいっても車。子どもたちは余計な神経を使い真に必要な五感を働かせるよりも危険回避に神経を使わなくてはならない。自由な環境の中で五感を働かせるには四季折々の自然と、危険が無い場所、また空が広いことも気持ちいいですね。

「子供の部屋」で大切にしている神経系の働きにとって自然はかかせないものだからです。0歳から5歳児までに80パーセントが育つといわれる脳、脳神経はみんな同じだけ持ち、生まれてきますがその神経が手を組むのはみんな同じではないということです。ではどうすればより豊かに神経ネットワークが育つか。

半世紀子どもたちと共に過ごし、子どもの成長と発達の中から学ぶと同時に脳を科学的に学ぶ中で、賢い脳は身体つくりからに行きつきました。

何かが違うから大津乳児検診そして斉藤先生との出会い

産休明けの子から学んだこと。何かが違う。授乳力の弱さ。不自然な視線。体の脱力と緊張のアンバランスとこれまでの実践では乗り越える事の出来ない何かを感じる。 そこで小児科の医者との勉強会。

専門のトレーニングセンター(感覚統合)の学びから大津検診の情報が入る。合成洗剤が出回り琵琶湖の水が汚染され妊婦や乳児の発育に問題あり。早期に発見し早期に訓練することで脳の働きも身体の動きも健康になる云々である。

その頃埼玉にあるさくらさくらんぼ保育園を知り斉藤公子先生との出会い、保育大学への参加となる。

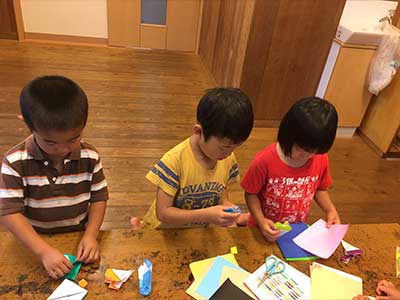

0歳児からの大切さ、子どもの身体に触れ、目と目を合わせるところから大切な保育・子育ての始まりです。

「人が人間になるために」のテーマから

斉藤先生、河添先生、井尻先生、林先生から学んだことで「子供の部屋」の保育が大きく変わる。

部屋のジュータンはひの木の床に、テレビ(夕方視聴していた)を廃墟し庭の砂場が広くなる。これまでの散歩がお弁当持参で(片道2h位歩く)海辺や山へと広がる当時4ヶ所にあった保育園も1人1人を大切に見る事から2ヶ所になる。

共に学んだ父母集団も大きく変わり、自分の子どもだけでなく仲間が育つことの大切さを知りみんなで育ち合おうとの考えとなって行った。

父母会が作られる 0歳から6歳が基本となる子育ての大切さ

学校入学から子育てが重要と考えられていたが、乳幼児期からの子育てが重要であると視点が変わり、根本的な子育てとなった。

入学してからでは遅い。基本は0歳から6歳であること。この時期に神経系の8割が発達する。これには大きな衝撃があった。

小学校時期には体力が、中学高校時期は筋力が育つと発達の道すじを学ぶことにより親は何を大切にすべきかから子育てをもっと学びたい、親と保育園が1つになって学び取り組みたいへと父母会の勉強会も活発になって行く。

団塊の世代に育った私にとって今の時代は便利で豊かになったと感じるが、子どもが育つにはあまりにも不自然である。

子どもは多くの体験をして学ぶ、失敗をくり返し学ぶ、友達とぶつかり合って人のあたたかさを知る。 こんな、なんでもないようなことが、出来ない環境になっているのはさみしいことである。

40年近くの保育実践の中で子供から学んだこと

土台が育てば自信が付く、その土台とは、

・自然を五感で感じる力

・人との関わりを楽しめる力

・生活リズムから育つ、体力と意欲。

これらは、脳の古い皮質を刺激し活発に働かせる所からの始まりである。 自然を大いに活用し、子ども同士触れ合う子育てを皆さんと共に日々積み重ねましょう。

行事について

-

多摩川・海浜公園

四季折々の遊びを楽しむ中で五感を働かせると共に自然の素晴らしさを知る。

-

合宿・雪遊び

子ども達は遊びの中で様々なことを学びます。夏は海や山で、冬は雪で自然を楽しみます。合宿や親子遊びを通し、楽しみを共有して、本来持って生まれた集団欲が満たされ、人としての生きる力をより強くすると考えています。

-

運動会

年に1度(秋)の運動会。保育園児も卒園児も親も共に楽しみます。また、子ども達は日々のリズムをも楽しみ保護者の皆さんに見てもらいます。

-

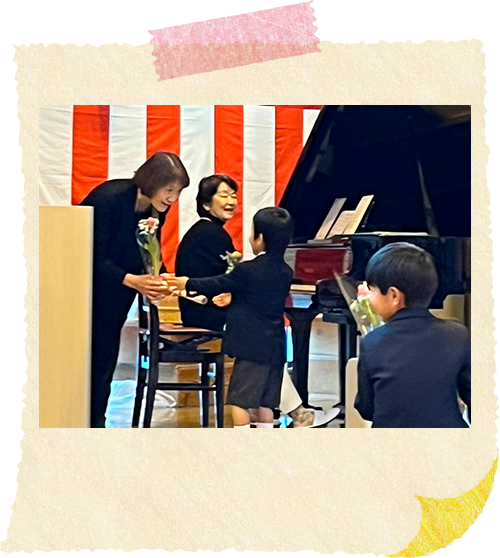

卒園式・修了式

3月最後の土曜日。子ども達と保護者共に成長を祝います。年長児は年長の課題を披露すると共に自由画を発表し、卒園を祝います。

保育内容curriculum

-

水・砂・土遊び

子どもにとって欠かすことのできない遊びです。

冷たい、サラサラしている、ふんわりしている、ドロドロしている感触が、手・足・身体全体から伝わって、脳へと刺激を与えます。

身体をじょうぶにします。自律神経が育ちます。変化する素材はいろいろな型を作りあげ、想像力豊かにします。

友だちと協力し、つながりをもちあそびます。 -

散歩

1歳で1km、2歳で2km、3歳で3km……と年齢に合わせて歩く距離も長くなります。

-

歌・手遊び・紙芝居

一方的に聞くものではなく、人間の声で、また、子どもからの声に耳を傾けながら、子どもの様子を見ながらの呼吸を合わせての取り組みです。

目で視る、耳で聴く、手を動かす。すべて五感の働きであり、大切な活動です。 -

折り紙・粘土・つみ木

素材を知り、工夫しての活動です。保育者の作るものを真似したり、また、幼児ともなれば本を見ながら工夫して自分の思いを形にします。

-

自由画

手の自由を獲得し、また、手に持ったものを口に入れなくなる頃、クレヨンやマジックでの自由がへと発展します。心の育ちと共に心の中を表現します。

月齢に合わせての、また、個人差はありますが、丸が閉じる頃、始まりと終わりを意識し始めます。

また、表現したものに命名し、伝えようとします。

幼児になれば(3歳過ぎ)創造したこと、また、読み聞かせで心に残ったこと、経験したことが絵にも現れます。

これらの表現から子どもの身体と心の発達を見ます。 -

リズムあそび

昔と違い、病院出産がほとんであり、子ども達は出産後から様々な刺激を受けています。

その結果、身体の獲得も目立っています。身体の硬さは心の硬さともなり、自由に(手の先から足先まで)動くことが不足してしまいます。

身体の硬さを早く取り除き、活々と動ける身体作りの為に、朝の1時間はリズム・マッサージ(赤ちゃん体操)などを日々取り組んでいます。

気をつけていること

生活を意欲的に楽しみ、充実したものにするために、保育では次のような事に配慮しています。 これは家庭の理解と協力も必要です。

-

薄着・裸足の習慣

ねがえりができるようになったら、オムツをはずし動きが自由にできるようにすることからはじめ、活動的にすごせるようにします。足のうらには沢山のツボがあり、刺激を与えます。

1

-

生活リズム

脳の働き、身体の動きをよくするためには、夜8時入眠、朝6時起床(季節により変動あり)の睡眠時間が理想です。快眠はよくあそび、よくたべ、しっかり排便と生活すべてに通じます。

2

-

自分のことは自分で

過干渉、過保護は子どもの発達の芽をつみとることになります。子どもは本来なんでもやりたがりやさん。友だちや大人の真似をしてさまざまなことを経験していくことで学び、自分の力としていきます。時間がないから、やってしまった方が簡単だからと、大人が何でもやってしまっていたら、自分でやってみようという意欲が失われてしまいます。衣服、くつの着脱、カバンの支度、食事、ひるねの準備、片付けなどすべて自分が生活する上で必要なことは自分の力に応じ取りくめるようにすすめています。身体、頭を使い生き抜く力を育てます。

3

-

食生活

無(低)農薬野菜、玄米、添加物のない(少ない)安全な食品を中心に、旬のもの、身体によいものを献立に給食、おやつと手作りですすめています。

4

年齢別保育divided by age

- 0歳児

- 1〜2歳児

- 3〜4歳児

- 5歳児

-

たっぷり飲んで(食べて)、たっぷりだっこで、たっぷりあそんで、たっぷり眠るを中心とします。うつぶせ運動から回転運動、後ずさり、へそつきハイハイ、むつんばい、よつんばい、高ばいと進化の過程を大切にし、全身の力をつけます。

遊び

-

ひとり遊び

つるしのおもちゃを追視したり、手を伸ばしてつかもうとしたり、視覚と指先の協応運動の成立です。ひとりあそびも大切に見守ります。(夢中になること=「集中力」の始まりです。)

-

手を使った遊び

指は突き出た大脳。人間は手をたくさん使うことにより、脳の働きがよくなります。 また、水は皮膚刺激を通し、自律神経の発達を促します。

-

うつぶせ遊び

うつぶせあそびは、首・背中・腕の力をつけます。 自分の興味あるものにハイハイで近付こうと目的をもって進みます。

身体の緊張が強い場合は苦手なあそびのひとつです。 -

高ばい移動

手足・首の力がつくと、高ばい移動をします。 地面をしっかり這って進みます。 歩行の準備が出来たしるしです。 土山のぼりは身体を強くします。

食べる

-

母乳育児

添加物が30種類以上も混入された粉ミルクに安易に頼ることなく、しっかり母乳を飲みましょう。

母乳の利点は言うまでもなく、栄養面と母とのつながりです。目と目を見合わせ、肌と肌を触れ合わせ、情緒が安定し、親子の絆を深めます。 -

食べることは生きる力

歯が生えていなくてもアゴをしっかり動かし、母乳を飲み、奥歯でソシャク用の野菜煮(キャベツやブロッコリーの芯、ごぼうなど)を噛むこと。

歯固めの遊具であそぶことなどでアゴの発達、そしゃくの力を付けましょう。

よく噛むことは、歯並びや言語の発達・発音をよくしたり、たっぷり、だ液を出すことで消化吸収を助けます。

あちこちにこぼしてしまうのは当たり前。 食べさせてもらうのではなく、自分の手で持って食べることは生きる力、意欲も育てます。

自分の食べられる量、口の中の許容量もコントロールできるようになります。

-

-

ハイハイから歩行の確立により手の自由を得る、自我の芽生えと言葉の獲得の時期です。生活リズムを安定させる時期であることもふまえ、早寝早起きの習慣と十分な体育あそび・散歩・地面あそびなど戸外活動を十分行い、土台となる手足・腰の力を育てます。

遊び

-

水遊び

1年中飽きることなく水を求めて全身であそびます。 この全身刺激は自律神経を育てます。

-

どろんこ遊び

汚れを気にせず、夢中でどろんこあそびを楽しむことは大切なことです。 神経系の発達に大きく影響し、想像力、意欲へと繋がります。

-

斜面のぼり

斜面をのぼることで、足指のけりの力、ふんばる力をつけます。 つき出た大脳と言われる足の親指に刺激を与えるとともに全身を使ったあそびとなります。

-

お散歩

歩行の確立、自分のペースで楽しく興味あるもの目指してどんどん進みます。転んでも自分で立ち上がり、また歩き出す。その繰り返しの中で足腰も強くなります。草花・小さな虫・生き物の発見や触れ合いも楽しみのひとつです。

-

指差し

指差しが始まると、物への認識がはっきりしてきて、言語活動が豊かになり、言葉の獲得へと繋がっていきます。

-

トイレトレーニング

パンツがぬれると気持ち悪い。と皮膚感覚が育ち、オマル・トイレで排泄することを自然と覚えていきます。

-

着脱への興味

手足全身をつかう楽しさから、パンツ・衣服の着脱への興味が出て自分でやろうという意欲が見られます。

なんでもまねっこをし、なんでもやりたがり屋さんの時期です。 -

友達との触れ合い

友達との触れ合い・遊具の取り合いがはじまり、仲間を意識し始めます。泣いたり、叫んだり、押したり、叩いたり、精一杯の力で訴え、自己主張します。

食べる

-

3回食

1日の食事も3回食へと安定し、離乳食から普通食となる時期です。流し込みの食べやすいものや甘いもの、味の濃いものは避け、素材の味をしっかり舌で味わい、よく噛んで、食べる習慣をつけることは、今後の食生活に大きく左右するので気をつけたいことです。

スプーンの使用もはじまります。

-

-

確立された生活リズムと基本的生活習慣を主に、集団遊び、積極的な活動・労働を楽しみます。

遊び

-

アヒル歩き

足・腰・背中の力が育つとかかとをあげたアヒル歩きができるようになり、発達の一つの目安になります。スピードをあげ、集団で走るツバメ・メダカ等は精一杯、自分で動くことと、周りの様子を見極めること、聴覚・視覚を働かせ考え動けるようになっていきます。

-

ぞうきんがけ

朝、登園後支度の後、毎日行うぞうきんがけ(幼児)。手足をたくみに使い、まっすぐに進むのも小さい頃からの日々の積み重ね。部屋をきれいに掃除すること、そして身体も鍛えられる労働兼遊びと繋がります。

-

折り紙・積み木・粘土・お絵かき

折り紙・積み木・粘土・お絵かきなどをじっくりとやることは、手先を十分使い、集中力や想像力、工夫する力が育っていきます。

-

本の読み聞かせ

CDやTVの機械音ではなく、肉声での本の読み聞かせで、心をあたため和やかにし、心地よい雰囲気を大切に受け伝えたいということです。

-

大型プール

7月中旬から8月にかけ園庭に設置された大型プールで楽しみます。

顔に水しぶきがあたっても大丈夫。どの子もみんな全身で水とたわむれ、潜る・浮く・泳ぐ、そして飛び込むなどダイナミックな動きで子どもたちは大きく育っていきます。子どもには無くてはならない遊びのひとつです。 -

季節の遊び

四季を通して子どもたちは熱い夏、寒い冬など色々な情景の中での遊びを繰り広げています。

雪遊びでは、冷たい空気、冷たい雪ではあるけれど、動けば暖かくなることを体感でき、しっかり味わうことが出来る貴重な経験となります。 -

長距離散歩

週に1~2回、お弁当を持って散歩へ出かけます。 片道2時間くらいかかって、自然を求めて歩きます。

足腰を強くし、目的をもって歩くことで気力を育てていき、仲間と共に歩く喜びや達成感も味わいます。

東京湾の海も、まだまだ捨てたものじゃない。カニや小魚や貝などを発見し、生き物との触れ合い、磯遊びを楽しむことが出来ます。指先の神経まで、発達した子は生き物を夢中で追いかけ捕まえることも出来る力が育っています。

山登りは、足腰が十分育っているかどうかがよく見えてきます。手を引っ張られて上るのではなく、自力で自分のペースで着実に頂上目指して上りきるのは一つの大きな目標でもあり、自信へと繋がります。

食べる

-

料理作り

冬は日の暖かさを感じながら、焼き芋や料理作りをし遊びます。

薪拾い、日をおこす、材料を洗う・切る、料理を作るなど、食べる為の労働、遊びを楽しみながら様々なことを工夫したり知恵や知識へと結びついていきます。

-

-

特別な1年、幼児の総まとめとなります。 年長だけが取り組める遊び、課題はどの子も意欲的です。やればできる、やってみたいと挑戦する気持ちが自信へとつなげます。 集団遊びを楽しむ中で、自分を知り、友達を知り、仲間でいることの楽しさや大切さを会得します。 労働の喜びを身体全体で感じつつ、年下の子どもたちに様々なことを伝えていきます。 卒園期においては、生活に見通しをもった行動や考え方ができるようになります。 その他、跳び箱、まりつき、側転、棒のぼりなど、丈夫でしなやかに育った身体で何でもやりこなし自分の力を知って成長していきます。

遊び

-

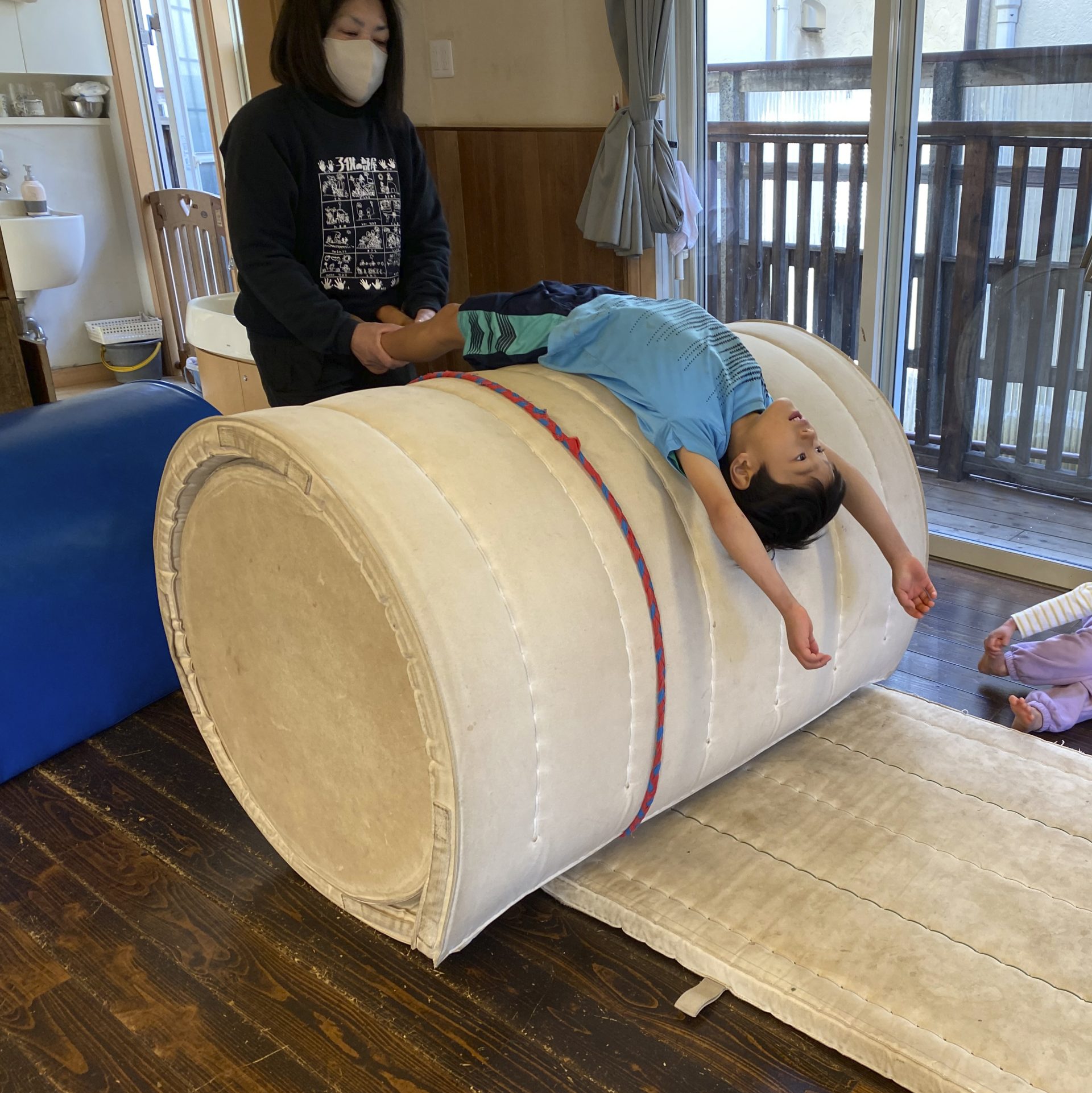

ロールマット

足の指先から頭のてっぺんで、全身の力を脱力してゆがみを整え、自身の身体で表していくなどのロールマットは赤ちゃんの頃からの毎日の積み重ねの一つであり、年長になるとマットから自力で降りる、腕の力で全身を支えられるようになり、足指の神経まで、身体と頭とが一つに通じあっていることが見てわかります。

-

鯉のぼり制作

本物の鯉を見る、触るなどの経験を元に5月のこどもの日の鯉のぼり制作に取り組みます。

仲間と共に協力し合い、大きな鯉の鱗一つ一つを描きます。 -

縄跳び作り

布を三つ編みにし、自分の縄跳びを作ります。

長い布を手際よし、指先で硬く編むのには指先の力と集中力が必要です。完成した縄跳びで軽やかに走り回るのも年長の憧れの姿のひとつです。 -

節分の豆まき

節分の豆まきに鬼の役を引き受ける年長児たちは思い思いの鬼を作り上げていきます。 粘土で土台を型作り、紙を1枚1枚、何重にも張り合わせ作ります。

-

竹馬

竹やぶの中からまっすぐに伸び、手ごろな太さの竹を自分で探すところからはじまり、のこぎりで切る、足板を作るなど取り組みます。全身のバランスが隅々まで発達し、集中力があれば、すぐにのれるようになり、自分の身長の倍くらいまでの高さに挑戦する子もいます。

-

裁縫

初めのころは、小さな針穴に糸を通すのがとても困難です。指先が器用に動かせること、何度も何度も失敗しては繰り返す、その忍耐力と集中力が備わってこそ、雑巾縫い、針仕事が出来るようになります。

-

お絵描き

経験した絵、お話を聞いて想像した絵を細ペンで画面いっぱいに自由に描きます。

豊かに育った心をしなやかで力強い身体をもった卒園期の頃になると、水彩絵の具で、一筆ずつ丁寧に緻密な美しい絵が完成します。 -

体験学習

家族と離れ、生活の確立・自立を見つめ、寝食共に仲間と共に助け合い、触れ合う中で様々な経験を重ねます。保育園舎で泊まる、他園との交流、自然を求め、夏の海や冬のスキー・雪遊びなどで必要に応じて計画し取り組みます。

-

こま回し

手首・指先までの神経が育っていれば、まわすことができ、何度も何度もまわすうちに、長くまわすコツを覚えられるようになります。友達同士での勝負ありの昔からの伝承遊びのひとつです。

-

園の生活schedule

- 1日の流れ

- 年間行事

-

-

8:30

登園

順次登園

身支度・雑巾がけ

-

9:30

午前の活動

自由遊び

庭あそび

散歩

室内あそび

-

11:30

昼食

順次昼食

-

13:00

昼寝

読み聞かせ

昼寝

-

15:30

おやつ

おやつ

-

16:00

午後の活動

リズム遊び

-

17:00

降園

順次降園

-

-

-

4月

- ・新年度保護者会

-

5月

- ・給食試食会

- ・長距離散歩スタート

-

6月

- ・健康診断

- ・講演会(高野先生)

- ・合宿

-

7月

- ・プール開き

-

10月

- ・運動会

-

11月

- ・健康診断

- ・秋祭り

- ・交流保育

-

12月

- ・クリスマス会

- ・観劇(年長)

-

1月

- ・焚火

-

2月

- ・節分

- ・雪遊び

-

3月

- ・年度末保護者会

- ・卒園式

その他の行事

行事名などが入ります。

-

アクセスaccess

MAP

園の概要

園の概要

| 法人名 | 株式会社子供の部屋 |

| 代表園長 | 武田妙子 |

| 大田区中央施設長 | 網島幸子 |

| 所在地 | 東京都大田区中央5-10-16 |

| 電話番号 | 03-3753-5679 |

| 開園 | 子供の部屋 保育園 中央 昭和49年9月 |

| 職員 | 保育士 7名 / 調理師 1名 |